Es gibt in Hamburg eine tief verankerte kirchenmusikalische Tradition, sich in der Advents- und Weihnachtszeit von der musikalischen Verkündigung der Weihnachtsbotschaft durch Johann Sebastian Bachs Oratorium berühren zu lassen.

Wenn jetzt John Neumeier seine Choreografie zu Bachs gesamtem Weihnachtsoratorium vorlegt, so will er damit nach eigener Aussage nicht in Konkurrenz treten zu den zahlreichen Aufführungen des Oratoriums in Hamburger Kirchen.

Auch sei sein Ballet »kein religiöses Unterfangen oder ein Ersatzgottesdienst«. Er wolle er keinen sakralen Tanz schaffen, sondern theatrale Bewegungen auf die Ballettbühne bringen, die der inspirierten Musik Bachs entspringen.

Damit nimmt er implizit eine zeitgenössische Kritik an Bachs Kirchenmusik konstruktiv auf, die davon sprach, dass die Musik Bachs »oft so weltlich und lustig klinge, dass sie besser auf einen Tanzboden (!) oder in eine Oper« gehöre. Es ist weniger die Heilsgeschichte als die Menschengeschichte des Evangeliums, die Neumeier bei seiner Choreografie interessiert.

So heißen Maria und Joseph in seiner Personenliste auch nur die Mutter (Anna Laudere) und ihr Mann (Edwin Rezarov). Es ist die Fleischwerdung des Wortes, des Wortes, das nach dem Prolog des Johannesevangeliums »unter uns wohnt«, in Gestalt des Tanzes, des Tanzes als einer Urform menschlicher Bewegung, die durchpulst wird von einem inneren Antrieb des Übersichhinausgehens, der Ekstase.

Nachdem er 2007 bereits in Wien die Kantaten 1–3 choreografiert hatte, hat er jetzt die Kantaten 4–6 tänzerisch umgesetzt und beide Teile zusammen fünf Mal an der Hamburgischen Staatsoper aufgeführt.

Zum Eingangschor, der ebenso wie der Eingangschor der 3. Kantate bekanntlich einer Huldigungskantate zum 34. Geburtstag der sächsischen Kurfürstin Maria Josepha entstammt, stürmt das Corps de Ballett wie losgelassen aus den Kulissen, springt sozusagen tänzerisch vor Freude kreischend jubelnd in die Höhe.

Gesteigert wird diese furiose Aufhebung der Schwerkraft noch einmal zu dem Chor »Ehre sei dir Gott gesungen« mit seinen Staccato-Noten und vorwärtstreibenden Rhythmen, zu denen das Tänzer-Kollektiv derart fantastische Lauf- und Sprungfolgen tanzt, dass es einen kaum auf dem Sitz hält.

Hat man sich an gewisse manieristisch verschachtelte Hebungen und leicht groteske Handbewegungen gewöhnt, so wird sowohl der drive der Musik in den Eingangschören wie die Beruhigung in den Pas de deux der betrachtenden Arien und Chorälen zu einer tänzerisch-sinnlichen Verkörperung der Musik, die zunehmend ihr eigenes Recht gewinnt.

So, wie Bachs Musik mit ihrer differenzierten Affektendarstellung sowohl einem weltlichen Herrscher huldigen, als dem arm geborenen Heiland der Welt in Lob und Demut sich nähern kann, so kann sie auch den Tanz umfassen, der diesen Lobpreis der Inkarnation Gottes in einem Kind auf seine Weise körperlich auszudrücken versucht.

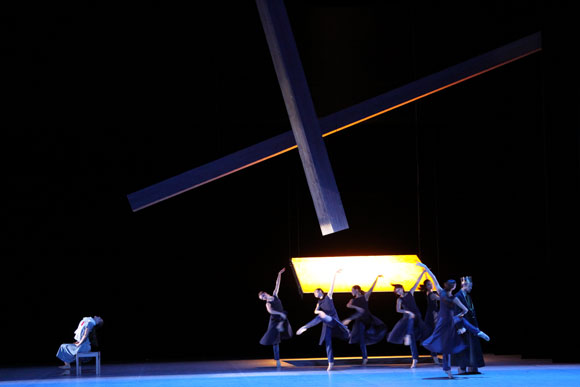

Bevor die Musik (Leitung: Alessandro de Marchi) mit dem Eingangschor (Chorleitung: Eberhard Friedrich) »Jauchzet frohlocket« einsetzt, sehen wir auf der leeren Bühne (Ferdinand Wögerbauer) einen Mann (Lloyd Riggins) in abgerissener Kleidung mit einem kleinen Weihnachtsbaum, den er gegen eine ihn bedrängende Menge verteidigt.

Er zündet den Stern an und schlägt sein Lager vor der Tanzbühne über dem Orchestergarben auf, wo sich später auch die Mutter und ihr Mann niederlassen. Dieser Unbehauste soll nach Neumeier sowohl die kindlichen Weihnachtsgefühle, an denen er festhält, wie den Außenseiter – fast eine Christusfigur – verkörpern.

Einmal spielt er traurig im Hintergrund auf der Mundharmonika, eine Melodie, die an die aus »Spiel mir das Lied vom Tod« erinnert. Im Laufe der Aufführung nimmt er mehr und mehr an dem Geschehen Anteil und wird schließlich einer, der steppend in der Weihnachtsfreude der anderen Tänzer mitmacht.

In den ersten vier Kantaten versucht Neumeier nicht das biblische Geschehen tänzerisch zu illustrieren, also mit Ballettszenen eine Bebilderung der Musik Bachs zu erreichen. Es ist vielmehr so, dass die Musik Bachs eine eigenständige tänzerische Bewegung auslöst, die sich parallel zur Musik entwickelt, aber zum Teil auch in Spannung zu ihr verhält.

Mit einer goldfarbenen Tafel wird die Sphäre des Himmels angedeutet. Etwas anders wird das in Kantaten 5 und 6, wo die drei Weisen aus dem Morgenland mit bloßem Oberkörper und in bunten Pluderhosen auftreten, der böse König Herodes (Dario Franconi) im schwarzen Habit und mit Tangoschritten.

Neumeier hat durchaus eigenständig theologisch nachgedacht über das, was er von seinen Ensemble tanzen lässt. Für ihn ist die Assoziation von Krippe und Kreuz wichtig.

In der 4. Kantate, die von der Beschneidung Christi erzählt, deutet Neumeier die Beschneidung im Kontext der Opferung Christi für unsere Sünden. Zwei große Holzbalken hängen über dem Geschehen auf der Bühne. Das weiße Hemd, das Maria wie eine Windel herumgetragen hat, erhält eine rote Blutspur.

Im Gespräch meint Neumeier, der wohl einen katholischen Hintergrund hat, dass hier die Einsetzungsworte des Abendmahls anklingen. Nun ist aber die Beschneidung, an jedem jüdischen neugeborenen Jungen vollzogen, zuerst und vor allem Zeichen der Zugehörigkeit zum Bund Israels mit Gott, nicht Vorausdeutung auf das Opfer Jesu, das diesen Bund mit schrecklichen Folgen für die Juden in Frage stellte.

Bei Lukas dominiert zudem die Namensgebung (als Evangelist wenig aussagekräftig: Christoph Genz), die dann im Rezitativ »Immanuel o süßes Wort« aufgenommen wird. Im folgenden Arioso wird dann zwar auf Jesu Kreuzestod hingewiesen »der du dich für mich gegeben an des bittern Kreuzes Stamm«, um dann aber im nächsten Rezitativ und in der bewegenden Echoarie (schön gesungen von Melissa Petit und Katja Pieweck) als Halt im Sterben gedeutet zu werden – der Name Jesu vertreibt des Todes Furcht.

Das »Ja« des Echos, das Neumeier kühn als Rückblende des »Ja« Marias zu den Worten des Engels im 2. Teil deutet, ist aber genuiner Ausdruck lutherischer Theologie, die den eigenen Tod im gläubigen Anblick des Sterbens Jesu erträgt.

Insofern erliegt dann auch der Tanz zu dieser Arie – im Hintergrund tanzt ein zweites Paar hinter einer Milchglaswand gewissermaßen wie im Schattenriss das nach, was vorne auf der Bühne getanzt wird – dem »Irrtum« des Choreographen, der eigene Tod bleibt ausgeblendet.

Jedoch: Die getanzte Fremdauslegung des Weihnachtsoratoriums erschließt gerade dem, der es oft gehört und die Choräle mitgesungen hat, die meist verkannte körperliche Dimension des Heilsgeschehens. Gott wird Mensch, wird Ausdruck und Affekt in der Musik, wird sich freuender und leidender Körper im Tanz.

Religiöse Inbrunst, die an Himmelfahrt und Engelflug glaubt, kann sich an der partiellen Aufhebung der Schwerkraft freuen, wie sie auf die Decken barocker Kirchen gemalt ist. Hier wird sie getanzt Ereignis.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar