Sie verzweifeln am Leben, an der Sinnlosigkeit ihres Daseins: die Figuren in Tschechows Komödie »Onkel Wanja«. Und das tun sie mit in Karin Beiers Inszenierung mit so großartiger Körperlichkeit und Komik, dass man beglückt in die Hände klatschen möchte über diesen Abend, über dieses Ensemble.

Gerade der hochproduktive Anton Tschechow, der in den 44 Jahren seines kurzen Lebens neben seinen Stücken und Erzählungen zwei Schulen, ein Krankenhaus und ein Feuerwehrdepot gründete, verstand, wie unnütz ein Leben sich anfühlen muss, wenn man an der eigenen Daseinsberechtigung zweifelt. „Wie gut wäre es, wenn jeder von uns eine Schule, einen Brunnen oder sonst etwas in der Art hinterließe“, notierte er, „damit das Leben nicht vorüber eilt und spurlos in der Ewigkeit verschwindet.“

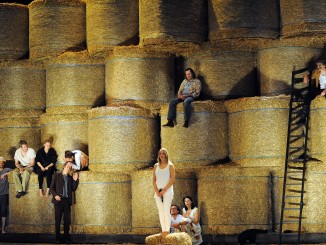

Ein weißer Steg, der sich über die gesamte Bühnenbreite erstreckt, ist die schmale Spielfläche der neun Schauspieler. Rund herum nichts als Matsch und Schmodder, ein Land, auf dem, das sieht man sofort, alle Mühen aussichtslos sind. Was soll hier schon wachsen? Dass Sonja (Lina Beckmann) sich trotzdem abmüht in all dem Schlamm, mit ihren Gummistiefeln und dem stetig schmutziger werdenden Rock, ist nur eines der Bilder für die Aussichtslosigkeit menschlicher Bemühungen.

Doch hat sie, wie sie mit trotzigem Stolz ihrem Vater, dem Professor, darlegt, sein Gut in Schuss gehalten, damit er sich auf die Wissenschaft konzentrieren konnte. Jetzt ist er als Emeritus mit seiner schönen jungen Gattin auf das Gut zurückgekehrt, weil das Leben in der Stadt zu teuer ist. Und er bringt alles durcheinander. Um sieben am Abend wird zu Mittag gegessen, und der Tee im Samowar wird kalt, weil das Frühstück erst mittags stattfindet. Denn der Professor ist schlaflos, er bekommt keine Luft. Nachts liegt er wach und ruft nach seiner Frau. Die hingegen ist auf der Pirsch und auf der Flucht zugleich. Im nächtlichen Möbel-Sammelsurium auf dem schmalen Bühnensteg schleichen, tanzen und trinken die Figuren den Tag herbei.

Doch sind die nächtlich-geisterhaften Unruhen nur äußerliche Symptome einer innerlich krankenden Struktur. Jetzt wo Wanja den Professor von Nahem betrachtet, stellt er fest, dass dessen Wissenschaft sinnlos war, die Artikel in den Zeitschriften sich widersprechen, kurz: dass alle Mühen Sonjas und Wanjas, die die Arbeit Professor Serebrjakows in der Stadt ermöglicht haben, mindestens ebenso wertlos sind wie das Papier, auf dem die Abhandlungen geschrieben sind. Damit der Professor in der Stadt, dem klassischen Sehnsuchtsort nahezu aller Tschechow’schen Figuren, leben konnte, haben Sonja und Onkel Wanja das eigene Dasein im Matsch verwirkt.

Vor allem Wanja (Charly Hübner) geht an dem Verlust seiner Daseinsberechtigung zugrunde. Da steht er, den Bauch trotzig nach vorn gereckt, in Gummistiefeln und behauptet sich. Doch was, wenn die Behauptung kein Ziel mehr findet? Hoffnungslos und hündisch liebt er die junge Gattin (Anja Laïs) seines ehemaligen Idols. Doch die geht unglücklich an dem Leben auf dem Land zugrunde. Aus Langeweile nur verführt sie Astrow, den Arzt, den Sonja seit Jahren liebt. Wie ein Raubtier pirscht sie sich über den schmalen Steg, faucht oder lässt stolz das Innenfutter ihres Mantels zu einem kunstvollen Pfauenrad bauschen. „Du darfst dich nicht so langweilen, kein Wunder geht´s dir schlecht“ sagt Sonja und ahnt nicht, dass ausgerechnet ihre schöne Stiefmutter ihr den Mann streitig macht, dessen Vorträge über das Waldsterben sie aus dem Effeff zitieren kann.

Die Rücksichtslosigkeit, mit der die Figuren sich gegenseitig benutzen, mal als Tisch oder Sitzmöbel, auf dem Körper des anderen Platz nehmen und ihn in die Ecke stellen, passt zu diesem Text. Auf einem schmalen Grat findet Karin Beier ihre eigene Sprache für Tschechow. Man muss unwillkürlich an russische Theatertraditionen denken – wie an die Körperlichkeit von Meyerholds Biomechanik. Beier packt den Text an der Wurzel, bringt ihn zurück an seinen Ursprung und katapultiert ihn ins Heute. Nicht durch aktuelle Bezüge, sondern deshalb, weil man gerade heute jede dieser Figuren in ihrem Zweifeln und Straucheln ein bisschen mögen muss. Und weil man sie fast greifen kann, da sie durch ihre ganz eigene (Körper-)Sprache so berührbar werden.

Alle brechen sie ständig in Tränen aus, sie zittern, krampfen und schreien. Das Innen bahnt sich seinen Weg in körperlicher Komik. Wunderbar, wie Astrow (Paul Herwig) auf dem Raubkatzenkörper der schönen Elena Cello spielt, die sich biegt und windet. Lina Beckmann hat ihren eigenen, grandios komischen Stil für Sonja gefunden: stark, ein bisschen hemdsärmelig, verzweifelt, und doch immer wieder mit trotziger Ansage an das Leben. Gut, dass wenigstens ihre alte Kinderfrau (wunderbar: Juliane Koren) ihr einen Lindenblütentee kochen kann. Weil dann ist alles vergessen. Und arbeiten hilft sowieso.

Auch wenn Wanja das nicht glauben möchte. Er hätte doch ein Dostojewski werden können oder ein Schopenhauer. Es kann doch nicht sein, dass er sein Leben für dieses „Fleischgebirge“ verwirkt hat. „Gib mir was, du musst mir was geben“, sagt er zu Astrow, „mein Herz brennt.“ Und man glaubt ihm das sofort. Der Schnee legt sich gnädig und dicht über das Land und deckt den Matsch zu, als der Professor schließlich abreist. Endlich gibt es wieder mittags Mittagessen, und der Tee im Samowar wird heiß getrunken. Alles wird wieder wie es war. Und doch ist nichts mehr wie zuvor.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar