Vermutlich muß man sich Dorothy Parker als unsicheren Menschen vorstellen, jemand, der Zeit seines Lebens nach Regeln und Sicherheiten gesucht hat. Viele kennen die Autorin als Meisterin der Anekdote, als Chronistin einer Zeit der merkwürdigen Mélange von Enthemmung und Melancholie, aus der so viele andere große Autoren der amerikanischen Moderne hervorgingen, von Dos Passos bis Fitzgerald, von Hemingway bis Stein.

Als Autorin elegant-larmoyanter Short-Stories ist sie bis heute eine Ikone, sie wird auch in der Gegenwart ob ihrer nach aussen präsentierten Selbstbestimmtheiten gerade von der weiblichen Leserschaft verehrt. Ein Blick in ihre Biographie verweist aber auch immer wieder auf die Suche nach Halt, nach Orientierungen, die in eine Radikalität mündete, die viele ihrer Weggefährten brüskierte, angefangen bei ihrer Hingabe zu politischen Dogmen bis hin zu ihrem Mißtrauen gegenüber ihr oft wohlgesonnenen Menschen.

Dennoch – an keiner Stelle wird die Durchlässigkeit dieser Autorin so stark sichtbar wie in ihrer Lyrik, mit der sie schon früh bemerkenswerte Erfolge erzielen konnte, noch vor ihrer Karriere als Essayistin für so glamouröse Großstadt-Magazine wie den »New Yorker« oder »Vanity Fair«. Viele ihrer Gedichte trafen den Nerv der unruhigen Zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts, jener Epoche nach dem ersten der beiden Weltkriege, die zwischen Lebensüberdruß und Lebenstaumel mäanderte und deren literarische Zeitzeugen als die einer »Lost Generation« in die Literaturgeschichte eingingen.

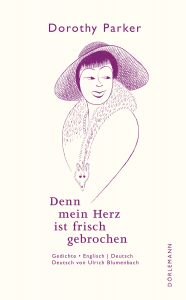

Dorothy Parker lyrisches Hauptwerk erschien zwischen 1926 und 1936 in vier Gedichtbänden, fast alle waren erstaunliche Bestseller in ihrer Zeit. Jüngst ist im kleinen, auf Übersetzungen spezialisierten Dörlemann Verlag eine zweisprachige Ausgabe dieser von Parker publizierten Bände erschienen, die deutsche Übertragung besorgte der überaus renommierte Übersetzer Ulrich Blumenbach, der sich mit Übersetzungen von David Foster Wallace und Jack Kerouac eine Namen gemacht und mit diesen so manchen Preis eingehandelt hat. Der mit geprägtem Leineneinband, Lesebändchen und farbigem Vorsatz dezent bibliophil ausgestattete Band umfasst über 200 Gedichte auf beinahe 400 Seiten, begleitet von einem Nachwort der Leipziger Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Maria Hummitzsch – somit ein gewichtiges Exemplar, dass sich nicht zwingend für die Caféhauslektüre empfiehlt.

So klingt es dann, das Parkersche Idiom:

Observation

If I don’t drive around the park,

I’m pretty sure to make my mark.

If I’m in bed each night by ten,

I may get back my looks again,

If I abstain from fun and such,

I’m probably amount to much,

But I shall the way I am,

Because I do not give a damn.

(1926)

Das Unterfangen, die Gedichte der überzeugten New Yorkerin Parker komplett ins Deutsche zu übertragen ist höchst ehrenwert und verdient Respekt. Die deutschen Fassungen sind keine reinen Übersetzungen, sondern der ambitionierte Versuch einer Transkription. Durch die unmittelbare Gegenüberstellung zum Originaltext ergeben sich reizvolle Vergleichsmöglichkeiten, Blumenbach hat versucht, eigenständige Gegenüber zu schaffen, eine eigene Sprache zu finden. Doch der Vergleich ist tückisch, zuweilen wird eine seltsame Unbeholfenheit darin deutlich, der hohe Ton der Übertragung schlägt dann und wann einfach fehl.

Das liegt zum einen an der naturgegebenen metrischen Inkompatibilität von Ursprungssprache und deutschem Text, zum anderen an der Genese einer spezifisch deutschen und zugleich lyrischen Sprache, die sich vom Gestus des Vorbilds stellenweise weit entfernt.

Denn mein Herz

ist frisch gebrochen

Gedichte – Englisch | Deutsch

Deutsch von Ulrich Blumenberg

Dörlemann Verlag, € 34,90

[amazon Partnerlink]

Zudem – bestimmend in Parkers Lyrik ist eine weithin vorherrschende klassische Form, Metren strenger Natur, Reimschemata in poetischer und überlieferter Sicherheit, bei gleichzeitiger inhaltlicher Freiheit bis zur Umkehrung, zur Pointe. Die Übersetzung versucht diesen Metren zu folgen, durch Umstellungen in der Form mitzuhalten, dadurch kommt es allerdings zu mitunter ausgesprochen gestelzten Formulierungen, die den weitaus agileren »Sound« des Originals beinahe bis ins Gegenteil verkehren.

So heißt es da in Braggart/Angeberin von 1926: »The day will rally, wreathing/Their crazy tarantelle«, im Deutschen wird daraus dann das ungleich verhaltenere »Die Tage tanz- und tapsen/Im Kreis zur Tarantell‹.« An anderer Stelle (Light of Love) wird aus dem drängenden »Young and free and fair« ein slogan-artiges »Schön, frei und jugendlich«, auch hier lehnt sich der deutsche Vers zurück, anstatt voranzutreiben, wird betulich hebend, wo er Stärke, ja, Eleganz zeigen könnte. Formulierungen wie »Leuchten lass den Rauschgoldmond« anstelle des flotten »Light your tinsel moon …« erscheinen eher aus aus dem Sprachschatz des Hausvaters entsprungen als aus dem stets leicht schnoddrigen Idiom des Jazz-Age, raunen dahin, wo sie konkret werden könnten, die vielgeschätzte Lakonie und Präzision des parkerschen Ausdrucks geht dabei mitunter verloren.

Es ist dies kein durchgängiges Phänomen, nicht jeder Vers weist diese verschattenden Phrasen auf, es richtet sich diese Beobachtung jedoch auf ein grundlegendes Phänomen der literarischen Übersetzung, inbesondere in der Lyrik – die Entscheidung zwischen Nach- und Neudichtung und Übertragung. Ulrich Blumenbach weiß mit Sicherheit um diese Problemstellung, er hat wohl versucht, einen maßvollen Mittelweg zu finden, aus dem möglicherweise die erwähnte Unentschiedenheit rührt. In einem kleinen Postskriptum verweist er auf umfangreiche Diskussionen und Detailarbeit beim Züricher Übersetzertreffen – vielleicht hat auch das vielfache Drehen und Wenden der Verse zu ihrer partiellen Verschleppung geführt.

Allerdings schafft gerade dieser Mittelweg eine Kontrastierung, die die Parkerschen Verse noch deutlicher, schärfer, verspielter erscheinen lassen und schafft eine um so größere Hilfestellung bei der Einordnung und bei der Erfassung des Originaltextes. Vor allem: Noch einmal sollte bemerkt werden, dass dieses Kompendium eine in Deutschland bislang unbekannte Dorothy Parker, jenseits ihres erzählerischen Werkes, greif- und lesbar macht. Das macht es zu einem bemerkenswerten Desiderat.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar