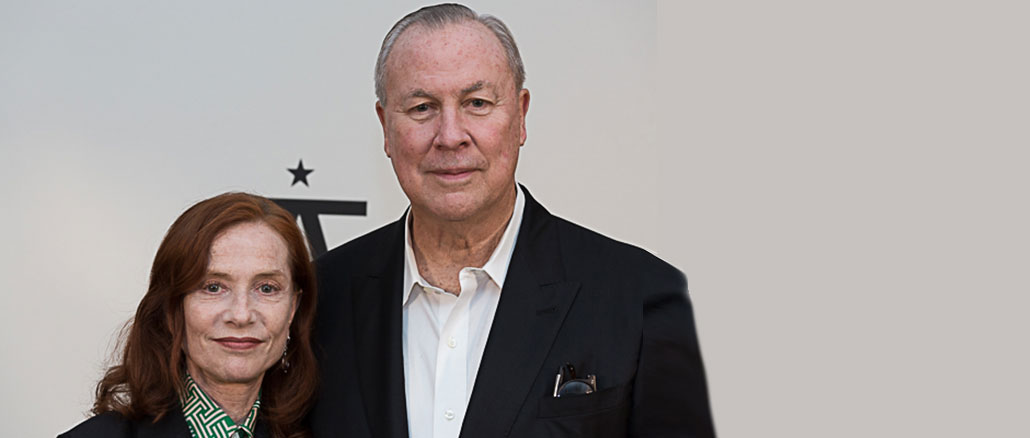

Es gibt Theaterereignisse, über die man einfach schreiben muss, davon ist man zutiefst überzeugt. Voller Verve mailt man an die beiden Print-Theatermagazine, für die man als freie Autorin tätig ist. Von einem erhält man gar keine Antwort. Vom anderen etwas in der Art wie: »Diese Schauspielerin? Mit der hatten wir doch schon mal ein Interview. Und der Regisseur zieht irgendwie auch nicht mehr so.« So geschehen mit dem Gastspiel „Mary Said What She Said“, einer Inszenierung von Regie-Altmeister Robert Wilson mit Isabelle Huppert, mehrfach ausgezeichnete Ikone des französischen Autorenfilms in der einzigen Rolle. Man kratzt sich am Kopf und versteht die Welt nicht mehr so recht. Haben Theaterleute, die man vor Jahren gesprochen hat, heute nichts Neues zu erzählen? Und hat ein Regisseur, der Jahrhundertinszenierungen wie »The Black Rider« oder »Hamletmaschine« vorzuweisen hat, nicht auch als alter Herr einen Blick auf seine neuen Werke verdient?

Robert Wilson und ich haben eine sehr intensive Beziehung. Er weiß nichts davon und das ist in Ordnung. Als Studentin im Hauptstudium habe ich 2001 ein Seminar mit dem Titel »Transformation von Sujets« besucht. Wir haben uns sehr intensiv das Libretto von Wilsons Vorlage »Freischütz« vorgeknöpft und in Beziehung zu seiner »Black Rider«-Inszenierung gesetzt. Gefühlt hundertfach haben wir einzelne Szenen auf Video wieder und wieder angesehen und den Versuch gemacht, die Zeichen zu deuten, die seine magischen Bilder erzählen. Am Anfang war da trotz aller Faszination Skepsis. Diese Langsamkeit, die Wiederholung, die Maskenhaftigkeit der Gesichter. Doch dann tat sich für mich eine Welt auf. Da hatte jemand Webers »Freischütz« brillant gelesen, die Geschichte auf ihren Kern reduziert, neu erfunden und bildgewaltig erzählt. Und dann diese Musik!

Großer Stoff im Brennglas

Und jetzt dieses Gastspiel »Mary Said What She Said« im Rahmen des neuen Programmfokus‘ »Thalia International«, der Gastspiele, Koproduktionen und Festivals aus aller Welt einlädt. Autor Darryl Pinckney, mit dem Wilson eine jahrzehntelange Zusammenarbeit verbindet, hat sich keines geringeren Stoffes angenommen, als dem der Königin von Frankreich und Schottland: Maria Stuart hat bereits Schiller zu einem seiner meistgespielten Dramen inspiriert – geht es doch in der Auseinandersetzung mit ihrem Leben um die großen Themen wie Herkunft, Liebe und Verrat. Und wie schon bei Schiller kämpft Maria Stuart auch in Pinckneys Monolog um ihre ganz eigene Version von Wahrheit, um ihren Blickwinkel auf Geschichte.

Dem Text merkt man an, dass nicht nur die Titelfigur auf ihrer Wahrheitsfindung strauchelt – schließlich sind Erinnerung und Wahrnehmung doch immer höchst manipulative Berater –, sondern auch der Autor bei seiner Perspektive auf die historischen Ereignisse. Sein Blick ist ebenso mitfühlend wie zweifelnd, oszilliert zwischen Fakten und Überlieferung, stets bemüht, seiner Figur Glauben zu schenken und doch an ihrer Unschuld zweifelnd. Und so gleicht seine Textfläche einer Suche, die sich in verschiedene Richtungen aufmacht, dabei die ein oder andere Schleife zieht, nach vorn prescht, anprangert, Rückzieher macht, kleinlaut an Erinnerungs-Widerhaken zurückehrt. Manche Passagen wiederholen sich immer und immer wieder, und das Publikum ist auf dieser atemlosen Reise durch subjektive Erinnerungsfetzen froh um diese Anker, die Wilson auf die ihm eigene Art stets variiert und so mit kleinen Veränderungen den Blick auf die Figur verschiebt.

»All the world’s a stage«

Aber zurück auf Anfang. Während des Einlasses rückt Wilson das Theatrale, Schaustellerhafte an sich in den Fokus: Jahrmarktsmusik läuft, dazu ein roter Samtvorhang, auf den ersten Blick klassisch, auf den zweiten versehen mit diversen Versatzstücken unterschiedlicher Raffungen und Goldtroddeln. Auf etwa zwei Meter Höhe ein opulenter Goldrahmen, darin ein Schwarz-Weiß-Video, in dem ein kleiner gefleckter Hund in Endlosschleife versucht, seinen eigenen Schwanz zu schnappen. Immer wieder die Einblendung der Zeile „You fool me, I´m not too smart“. Als der Vorhang sich hebt, gibt er den Blick frei auf eine dieser Wilson-typischen Bühnen: ein hellgrauer, nahezu endloser hinterleuchteter Prospekt, vor dem alles sofort artifiziell und scherenschnitthaft wirkt. Es wird keine Überraschungen geben, was diese Bühne angeht, und doch wird Wilson, ein Meister des Lichts, ihr bedrohliches, warmes, beglückendes, eisiges Leben einhauchen und immer wieder verblüffende Illusionen erzeugen.

Bild: © Barbara Eismann

Isabelle Huppert steht mit dem Gesicht zum Publikum, fast nur scharfer Umriss, erstarrt in königlicher Pose. Rastlose Streicher (Musik Ludovico Einaudi), immer wieder durchbrochen von Kinderlachen, und dann beginnt Huppert zu sprechen, schnell wie ein Maschinengewehr. »Erinnerung, schütte dein Herz aus«, sagt sie in ihrer Muttersprache Französisch, auf dem Portal gibt es deutsche und englische Übertitelung. Und so folgen wir einem atemlosen Parforceritt in ihr Leben, beginnend mit der Kindheit einer Königin, die durch den Tod ihres Vaters Jakob V., König von Schottland, im Alter von sechs Tagen Regentin wurde. Maria Stuart, deren Schicksal von vornherein vor- und fremdbestimmt war, in dem niemals Raum bleiben wird für echte Beziehung, gar Liebe. Erst nach etwa 15 Minuten lässt Wilson ihr Gesicht ausleuchten, als sie von James Hepburn spricht, dem Earl of Bothwell, einem Abenteurer – dem ersten und einzigen Mann, den Maria Stuart wohl liebte, und zugleich Anlass für ihren Untergang.

Parforceritt durch das Leben einer Königin

Pinckney streift in atemberaubendem Tempo die historischen Ereignisse, größtenteils nur in assoziativen Anmerkungen, die er ganz bewusst nicht auflöst. Das Verhältnis und die spätere Heirat mit James Bothwell beispielsweise, um die Pinckney Marias Erinnerungen immer wieder kreisen lässt, ist – neben den historischen und religiösen Umständen, die Maria Stuart letztlich die Hinrichtung brachten, – Anlass für ihre Flucht nach England. Ihr zweiter Mann Henry Stuart, Lord Darnley und ihr katholischer Cousin, war 1567 bei einer Explosion gestorben, und da lag es nahe, Stuarts Geliebten Bothwell der Tat und Maria Stuart der Komplizenschaft zu verdächtigen. Die an Porphyrie erkrankte Maria Stuart wird von schottischen Adligen festgenommen, entkommt mit einer kleinen Armee und flüchtet nach England.

Dass die Offiziere Elisabeths sie zunächst in Haft nehmen, dann eine Untersuchungskommission sie freispricht und Elisabeth sie letztlich 18 Jahre unter Hausarrest stellt, liegt vor allem daran, dass sie die Konkurrentin fürchtet: Immerhin könnte diese als Enkelin der englischen Prinzessin Margaret Tudor, der älteren Schwester von Heinrich VIII. von England, auch Rechte auf den Thron Englands geltend machen. Als 1587 verschlüsselte Briefe an ihre Anhänger abgefangen werden, wird Stuart zum Tode verurteilt. Am Vorabend ihrer Hinrichtung schreibt sie an ihren Schwager Henri III. von Frankreich einen Brief, der erhalten ist und in Passagen auch in Pinckneys Text einfließt.

Isabelle Huppert zum Niederknien

Genug der Geschichtsstunde. Man muss all das gar nicht wissen, um an Hupperts Lippen zu hängen. Sie steht im Dialog mit der Musik von Einaudi, teilweise hat ihre Sprechweise selbst eine so hohe Musikalität, dass kaum noch Fokus auf dem Inhalt liegt. Die sich nach und nach wiederholenden Passagen in ihrem Variantenreichtum erinnern zeitweise an das Repetitive von Minimal Music eines Philip Glass. Wilson verstärkt diesen Effekt, indem er sie manche Gänge in Form einer liegenden Acht endlos machen lässt, wieder und wieder, wie in Trance. Sprache und Körperlichkeit werden so zum Perpetuum mobile einer ewig sich wiederholenden Gedankenschleife eines wieder und wieder reflektierten Lebens. Dann wieder hat Huppert das Marionettenhafte einer Puppe, die wie ferngesteuert ihrem Schicksal der Hinrichtung entgegensieht.

Einfache Mittel werden bei Wilson und Huppert ganz groß. Durch die Reduktion der Form und die minimalen Requisiten kann ein Brief, den Huppert aus einer Bühnenklappe nimmt, zu einem Paukenschlag werden. Und Wilson treibt die Figur mit unerbittlicher Strenge ihrem Ende entgegen. Nach all der Reflexion, all den Geistern aus ihrer Vergangenheit, nach der Geschichte von dem Hund, den Maria sich in ihrem Gefängnis hielt, und der sich mit ihr zu Tode hungerte, darf Stille einkehren. Wilson zeigt mit »Mary Said What She Said« erneut sein unglaubliches Gefühl für Rhythmus, Bildgewalt und vor allem: sein Vertrauen in die Zunft des Schauspielers. Mit Isabelle Huppert fand er eine kongeniale Partnerin für einen weiteren atemlosen Abend mit fast schon hypnotischem Sog.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar