Von all den möglichen Kongreßorten in der großen Stadt ist dieser Saal sicherlich der Schönste von allen. Steil ragen die Sitzreihen auf, keine gepolsterten Klappsitze, nur das nachgedunkelte Holz der Sitzflächen, seit Jahrzehnten blankgescheuert, wie der Linoleumboden und die hundertfach gebrauchte Schiebetafel. Auch die Wände des Hörsaals sind mit Holz getäfelt, einziger Raumschmuck sind an diesem Tag zwei große blaue Banner mit dem Logo der Veranstaltung, das eine stilisierte Weltkugel darstellt.

Die Veranstaltung beginnt mit leichter Verspätung, einziger Redner des heutigen Abends ist der Chinese Lobo Chan, dessen Vortrag von einem Studenten simultan aus dem Kantonesischen übersetzt wird.

Seine Idee: Man möge anstatt einer virtuellen Vernetzung für eine reale Versammlung der Weltbevölkerung an einer Stelle sorgen.

Chan ist – trotz der überbrückenden Übersetzung – ein charmanter Redner, der die Vortragsteilnehmer zu fesseln weiß. Er leitet seine Grundidee historisch her, weist auf ähnliche Pläne in der Vergangenheit hin. Detailversessen entwirft er einen Plan einer Generalversammlung der Welt, erwägt das Für und Wider. Eine seine Bezugspersonen in der Vision ist Buckminster Fuller, seine »Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde« liegt auf dem Tisch des Vortragssaales.

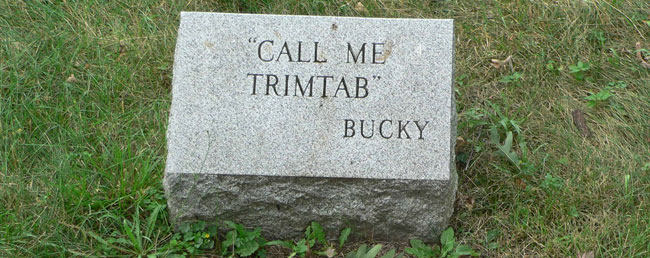

Buckminster Fuller war eine Art Universalgenie, eine der letzten Erfinderpersönlichkeiten des technischen Zeitalters. Während seines langen Lebens (1895 – 1983) entwarf er Gebäude, Autos und entdeckte ein nach ihm benanntes Element. Fuller war beseelt von dem Gedanken der Machbarkeit durch die Vision eines einzelnen Menschen. Damit ist er nicht weit entfernt von den Theorien der modernen Chaosforscher und ihrem Schmetterlingstheorem, nach dem kleine Handlungen unvorhersehbare und mächtige Folgen haben können. Interessanterweise war auch er es, der eine neue völlig neue Art der Kartenprospektion entwickelte, die eine Welt ohne oben und unten, ohne Nord und Süd und ohne soziales Gefälle propagierte.

Eine der entscheidenden Fragen zur Machbarkeit der Chanschen Vision liegt in Auswahl des Ortes für die große Zahl der Teilnehmer. Im Laufe des Vortrages ergibt sich auch hier eine Lösung – im argentinischen Patagonien unterhält die Landschaftsarchitektin Hanna Kaluza eine Farm riesigen Ausmaßes, die aufgrund ihrer exponierten Lage unter Umständen Platz für die Weltbevölkerung bietet.

Eine junge Frau, die den Auftrag hatte, über diesen Ort zu recherchieren, ist an diesem Abend ebenfalls anwesend, gerade aus dem Flugzeug gestiegen, berichtet Sie von ihren Eindrücken. Genug jedenfalls, um den Anwesenden bei der folgenden Publikumsbefragung Material zu liefern.

Etwas sonderbar ist allerdings, daß am Ende des Vortrags niemand die ausgegebenen Fragebögen einsammelt und sich sowohl die junge Frau als auch Chan und sein Übersetzer unter dem Beifall der Anwesenden verbeugen. Es ist Theater.

Meyer + Kowski, dahinter verbergen sich die Hamburger Theatermacher Marc von Hennig und Susanne Reifenrath, haben dieses schöne Beispiel des sogenannten unsichtbaren Theaters im Hamburger Museum für Völkerkunde erdacht und realisiert.

Der Abend läßt keine Momente des Zweifels zu, sondern ist ein steter Fluß an Inspiration und Gedankenbildung. »Was wäre wenn?« – das ist einer der entscheidenden Gedanken, der jedem Zuschauer kommen soll und muß.

Die subtile Eindringlichkeit des real möglichen Vortrags, die überzeugende natürliche Aufgeregtheit der Schauspielerin Anja Herden, die von ihrer fiktiven Reise zur autistischen (sic!) Hanna Kaluza berichtet, die in einem Art Hortus Conclusus, einem vergessenen utopischen Paradies lebt, all das schafft eine der Uranforderungen des Theaters, die Berührbarkeit des Publikums.

Anders nämlich als bei den in den 70ern verbreiteten theaterpädagogischen Mitmachkonzepten, deren Grundlage die Verletzung der gesellschaftlichen Schutzmechanismen war, läßt die Inszenierung den Einzelnen in Ruhe, gibt ihm die Möglichkeit, die Gedanken zum Thema schweifen zu lassen.

Um diese Möglichkeit und die davor herrschende Angst geht es nämlich, die Frage nach dem Mut zum Verlassen der persönlichen Komfortzone ist die zentrale Idee des Abends. Dazu gehört – naturgemäß – die Frage nach dem, was nach jedem Wagnis kommen kann, nämlich die Angst vor der Konsequenz des gerade gewagten. Und die bleibt in der Tat unbeantwortet und darf getrost nach Hause getragen werden, wie die ausgefüllten Fragebögen.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar