Auslöschung. Vernichtung. Barbarei. Zwölf Jahre litt die Welt des 20. Jahrhunderts unter dem Diktat der Dummheit des paneuropäischen Faschismus. Es verloren vor allem jene europäischen Künstler ihre Wurzeln, die zu Beginn dieser Zeit nach vorne blickten. Jene Kunst, die man heute gemeinhin die klassische Moderne nennt, fand – vor allem in Deutschland – nicht statt. Wer von diesen sich retten konnte, emigrierte, vor allem nach Amerika. Dort, in der Diaspora der europäischen Tradition, entwickelte sich eine zwangsläufig weit von ihren Ursprüngen entfernte Bewahrungskultur, die gelegentlich, dann nach der Vernichtung des Schattenreichs, in Europa gezeigt wurde und werden konnte.

Auslöschung. Vernichtung. Barbarei. Zwölf Jahre litt die Welt des 20. Jahrhunderts unter dem Diktat der Dummheit des paneuropäischen Faschismus. Es verloren vor allem jene europäischen Künstler ihre Wurzeln, die zu Beginn dieser Zeit nach vorne blickten. Jene Kunst, die man heute gemeinhin die klassische Moderne nennt, fand – vor allem in Deutschland – nicht statt. Wer von diesen sich retten konnte, emigrierte, vor allem nach Amerika. Dort, in der Diaspora der europäischen Tradition, entwickelte sich eine zwangsläufig weit von ihren Ursprüngen entfernte Bewahrungskultur, die gelegentlich, dann nach der Vernichtung des Schattenreichs, in Europa gezeigt wurde und werden konnte.

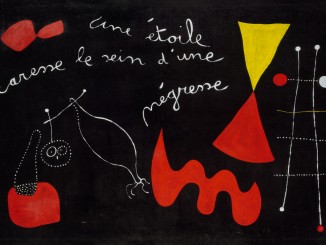

Die Avantgarde kehrte zurück, konserviert und ausgestellt am Ort ihrer Entstehung. So ist es denn auch kein Wunder, daß diese Kunst eine vollkommen entwurzelte Form auf unserem Kontinent geblieben ist, immer unverstandener Beifang zu den auch im Faschismus hochgehaltenen Werten einer deutsch-bürgerlichen Musealität. Gleichsam als Rechtfertigung vor der Vernichtung und Vertreibung ihrer Schöpfer, begegnet einem die Liga der Entarteten immer noch in homöopathischen Dosen. Eine »gedenkende« Ausstellung dort, eine kleine Wiederentdeckung da, von Selbstverständlichkeit keine Spur.

Auch die Musik kam zurück. Mit ihrer bedeutungs-beladenen Form, dem Streichquartett, dem Gral deutscher Ausdruckskunst eroberten die New York School die Konzerthallen der neuen, von den Alliierten gezimmerten Republik. Europa bekam etwas zurück von den Juilliards, den LaSalles, den Guaneris. Sie alle spielten nun die großen abendländischen Namen, Beethoven und Brahms, Mozart und Haydn, mitunter auch die Werke der Vergessenen ein. In Europa gab es lange nichts Vergleichbares. Es gab Meister der Kultiviertheit wie das inzwischen aufgelöste Alban Berg Quartett, es gab und gibt junge, heftige Wilde … und man übte das Programm der Vorbilder. Die Kulturindustrie ist erwartungsgemäß träge, bewahrt gerne das bürgerliche Vorkriegsrepertoire.

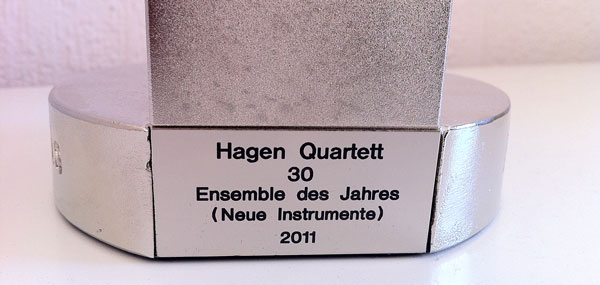

Das Hagen Quartett, nunmehr im 30. Jahr seiner Bühnenkarriere angelangt – die Jubiläumsplatte wurde gerade mit dem Echo, einem Preis genau jener gelähmt scheinenden Kulturindustrie ausgezeichnet – gehörte einst auch zu solchen »jungen Wilden«. Äußerlich immer bürgerlich gemäßigt, legten die aus Salzburg – was eine Herkunft für ein Streichquartett – stammenden Musiker musikalisch zuweilen einen Furor an den Tag, der einen angst und bange werden ließ. Auf Youtube existiert eine frühe Aufnahme von Schuberts D 810 »Der Tod und das Mädchen« – der Eindruck ist erschütternd, so risikoreich ist dieser frühe Angang an eins der Kopfwerke der Literatur. Das Quartett hatte Bestand, veröffentlichte viel, vor allem die Mozart-Gesamtaufnahme ist immer noch eine sichere Bank für die Plattenfirma. Alles Repertoire, auch hier.

So gesehen wäre ein Konzert dieser Formation, dessen Ruhm inzwischen weltweit reicht, keine ausnehmende Sensation. Das angekündigte Programm ist auf den ersten Blick unaufregend, zu Beginn »Papa Haydn«, der »Scherz«, dann, gut gepuffert und vor der Pause, der kleine Aufreger aus der Moderne, Bartoks 4. und zum Schluß Brahms op. 67. Alles in der Wirkung offenbar auf das Brahmsquartett ausgelegt, ein Konzert wie viele andere, solide, für einen guten Abend geeignet. Doch dieser Abend war ein anderer, anders als viele zuvor gehörte.

Selten wurde einem die Geschichte deutlicher gemacht als hier, allein durch die Gegenüberstellung der Werke und die alles wagende Interpretation der Hagens. Schon im Eingangsstück, Haydns zweitem »Russischen« Quartett, mit dem wie immer etwas programmatischen Beinamen »Der Scherz«, verschwindet alle Form, alle Gesetztheit. Lukas Hagens schon im ersten Satz immer wieder enteilende, fast ausbrechende Prim, die erschütternden Generalpausen, die unfaßbare Spieltechnik haben mit der Betulichkeit, mit dem man das Werk auch spielen »könnte« nichts mehr gemein. Das ländlerhafte Scherzo klingt plötzlich nach Schubert, nach Fall und Sehnen, nimmt voraus, was kommen wird und ahnt, was kommen kann.

So ist denn das komplexe, zwischen Tonalität und Atonalität schwankende Bartok-Quartett von 1928 auch kein schräg verzierendes Beiwerk mehr, sondern folgerichtig und konsequent. Dieses vergessene, verschollene und ausgelöschte Werk ist der Kern des Abends und ordnet sich zugleich in den Aufbau, in das Konzept, ein. Es ist schroff, mechanistisch und zuweilen von hinreißender Klanglichkeit. Und niemand wird es je so spielen. Es ist unvermittelt offenbar, was verloren gegangen ist in den Jahren der Barbarei, eine Kultur, die nicht passiv untergegangen ist, sondern systematisch von diesem Kontinent ausgelöscht wurde. Hier ist die alte Welt, das Verschwundene, hier ist Europa, in diesem Text, in diesem Spiel.

Noch deutlicher wird das nach der Pause. Ein Stück, in hundert Aufnahmen gehört, immer wieder im Konzert, ein Großwerk eines vorwiegend kontrollierten und gehemmten Mannes, der immer wieder in die Ordnung der Bürgerlichkeit fiel – Brahms, ein Komponist, den man »lieben« kann, zudem mit Hamburger Wurzeln. Und schon obsiegt erneut dieses so überaus kluge Konzept des Programmes, setzt sich fort in diesem Werk. Diesmal sind es die vermeintlich schwächeren Stimmen, Veronica Hagens Viola und Clemens Hagens Violoncello, deren Intonationsvielfalt und deren Mut zum Wagnis all diese Hemmnisse in Person und Text deutlich machen. Alle Zweifel, alle Brüche sind unvermutet entblößt durch das präzise, fast schroffe Spiel. Und wieder sind es harte Pauseneinsätze, die das Ganze skandieren, neu strukturieren. Es gibt kein Verschleifen, kein »lyrischer« Impetus, kein falscher Schmelz verstellt den Blick.

Das Hagen-Quartett hat es uns zurückgebracht, das alten Europa. Es hat das Verlorene an seinen Platz gestellt, das vermeintlich Bekannte geopfert und aufgebrochen. Dieses Konzert war bar jeder Bequemlichkeit, es gab keine Chance zum wohlmeinenden Zurücklehnen – moderner und zugleich so immens politisch in seiner Programmatik kann Kammermusik nicht sein. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen.

Nachbemerkung: Das Hagen-Quartett hat vor einiger Zeit die Plattenfirma gewechselt, von einem Großkonzern der Klassik-Branche zu einem kleinen aufstrebenden Label in Süddeutschland. Neben der preisgekrönten Jubiläumsplatte »30« [Amazon Partnerlink] wird dort Anfang des kommenden Jahres als nächste Veröffentlichung eine Aufnahme des Brahmsschen Klarinettenquintetts erscheinen. Ein Interview mit dem Label-Gründer von Myrios-Classics, Stephan Cahen, wird demnächst hier erscheinen.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar