Die Latte liegt hoch, sehr hoch: »So ist die Lieb! So ist die Lieb! – Mit Küssen nicht zu stillen …«

Eduard Mörikes Gedicht verbildlicht seit beinahe 200 Jahren das prototypische Ideal der Paarbeziehung, das kann der beziehungsbereite Großstädter in jeder Äußerung seiner Umwelt nachforschen, ob in Magazinen, Kino oder in der Ratgeberliteratur. Das Ziel ist ewiger Gleichklang und ewiges Begehren, die Perfektion der romantischen Vorstellung vom Glück.

Diese Zeilen der deutschen Romantik bergen aber auch den tiefen Zweifel der Unvollkommenheit in sich, die Ungewissheit, ob denn alles, was da veranstaltet wird an emotionaler Verrenkung, an Balz- und Begehrverhalten und dem darauf folgenden »Settlement« dem Ideal genügt. In der heutigen Gesellschaft wird erstaunlicherweise dieses Bild hochgehalten, haben sich die Zeiten und sozialen Konstellationen seit dem frühen 19. Jahrhundert doch sehr verändert.

Das Individuum steht doch so hoch im Kurs, die freie Entscheidung bei der Partnerwahl scheint alle Schwierigkeiten der Vergangenheit aufzulösen, dem ewigen und freiheitlichen Glück scheint nichts mehr entgegenzustehen.

In dieses Bild vom Paradies der Paare, das so tief in den Köpfen und – so es sie gibt – auch in den Herzen der medial verwerteten Konsumgesellschaft verwurzelt ist, ist auch der Ausgangspunkt von Moritz Rinkes neuem Stück »Wie lieben und wissen nichts«, das an den Kammerspielen seine Hamburg-Première hatte. Rinke ist einer der wenigen Autoren der jüngeren Generation, die das dramaturgische Handwerk mit der Muttermilch eingesogen zu scheinen haben, seine grossen Bühnenerfolge der vergangenen Jahre sind extrem genau konstruiert und bestechen durch die federnde Eleganz seiner Sprache. An die Reihe von »Republik Vineta« bis hin zu den phänomenalen »Nibelungen« knüpft nun »Wir lieben und wissen nichts« relativ nahtlos an, der Text ist gut, die Pointen sitzen, die Figuren sind scharf gezeichnet. Und der Autor schaut auf seine Zeit.

Der Plot ist konzentriert, zwei Paare treffen aufeinander, vier Typen, deren Klischee-Existenzen so typisch sind für eine heutige Gesellschaft von Selbstverwirklichern und vermeintlich Erfolgreichen. Da wäre die Management-Trainerin Hannah (Katharina Wackernagel), die Zen-Kurse für mittlere Führungskräfte gibt, mit dem erfolglosen Autor Sebastian (Stephan Kampwirth) zusammenlebt. Und der IT-beflissene Raumfahrtingenieur Roman (Wanja Mues), an seiner Seite die Ehefrau Magdalena (Karoline Eichhorn), die eigentlich nichts tut. Beide Paare haben sich zum Wohnungstausch aus beruflichen Gründen verabredet, Ausgangspunkt der Geschichte ist die fast leergeräumte Wohnung von Hannah und Sebastian. Die ist, wie es sich für den intellektuellen Mittelstand gehört, hübsch weiß, das zentrale Bühnenobjekt (Ausstattung: Lars Peter) ist der berühmte Lounge-Chair des Ehepaars Charles und Ray Eames. Auch so ein kreatives Paar.

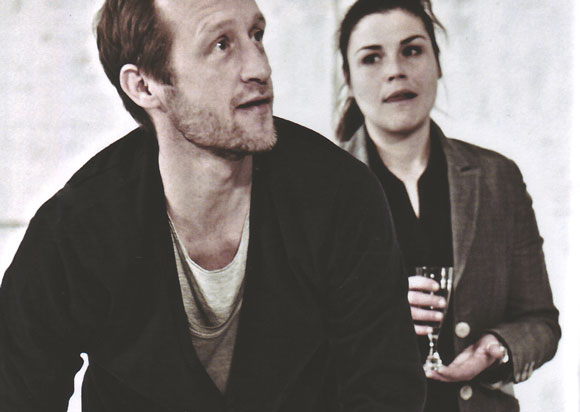

Rasant sind die Dialoge in den ersten zwei Dritteln des Stückes, Stephan Kampwirth erfreut sich sichtlich an der Wortwechselei mit seiner Partnerin Katharina Wackernagel. Deren schirmerprobtes Spiel hat so gar nichts von der Aufgesetztheit mancher Bühnenkünstler, die »natürliche Stimmung« ist unzweifelhaft ihr Métier.

Ihre Hannah ist offenbar die treibende Kraft in der Beziehung der beiden, und die depressiv-tragikomische Egozentrik ihres Autorenfreundes Sebastian ist vielleicht ein kleiner Spiegelblick des Autors: »Ich komme aus einer klassischen Selbstmörderfamilie«. Hinter diesen Figuren steht stets der tiefe Zweifel an der Richtigkeit ihrer Existenz, bricht die Fassade auf. Hannah hat bei aller Karriereplanung einen latenten Kinderwunsch, der ihr der Lonesome Rider Sebastian nicht erfüllen kann und will. Natürlich beschäftigt er, der sich nicht entscheiden will, mit libertinären Gesellschaften. Er schreibt Katalogvorworte, der »große Roman« wartet und er postuliert Freiheiten, die er nicht hat.

Unwillkürlich fallen einem die modernen Beziehungsschlachten des heute nicht mehr gespielten Schweden Lars Norén ein (»Dämonen«), in ihrer Unerbittlichkeit und Gnadenlosigkeit sind sie Produkte einer anderen Zeit, des Endes des vergangenen Jahrhunderts. Rinkes Figuren sind Suchende, trudeln herum in einer Welt voller räumlicher Entwurzelung und fehlender ideologischer Perspektiven. Das Schlachtfeld ist dasselbe, der, der einem vermeintlich am nächsten steht, ist auch der Sparringspartner im Kampf mit sich selbst.

Dem Tauschpaar Wanja Mues und Karoline Eichhorn fehlt es ebenso an Perspektiven und sie bleiben qua Anlage ein wenig blasser als die anderen beiden. Er, ein technikverliebter und von der eigenen Wichtigkeit stets überzeugter Bramarbas, sie das dekorative Frauchen an seiner Seite mit einem Hang zur Kunst – auch das ist eine Vorlage, an der der Autor sich abarbeiten kann – beide kommen ein wenig stumpf daher, trotz der forcierten Dynamik eines bevorstehenden Termins.

Es ist klar, dass es eine erotische Verschränkung dieses haltlosen Quartettes geben muss, das gebietet der Komödienplot und die Maske der jeweiligen sozialen Rolle. Funktionieren tut das natürlich nicht, das Ende wie der Anfang ungewiss – damit ist die Regel des Boulevards eigentlich ausgehebelt, trotz der unausweichlichen Versatzstücke des Genres.

Gelöst ist das Ganze, wie schon angedeutet, flott – bis zum letzten Drittel. An der Stelle, an der Rinke seinem möglichen Alter Ego Sebastian zum Credo verhelfen will, da fängt der Abend an zu schleppen, als hätte jemand die Bremse getreten. Es ist schwer für den Zuschauer, dieses Ritardando mitzumachen, wähnte er sich doch bis dahin in einer Screwball-Comedy.

Hier liegt die inszenatorische Schwierigkeit des Stoffes, unter Umständen hatte die Regisseurin Ulrike Maack aber auch eine gewisse Beißhemmung, angesichts der Nahezu-Uraufführung (die gab es im Dezember in Frankfurt) und der Anwesenheit des Autors, an entscheidender Stelle einmal den gefürchteten Bleistift des theatralen Striches kreisen zu lassen, um das an sich Gelungene noch ein wenig weiter zu formen.

Aber – ein trotz der Einschränkung intelligenter und dann darum eben sehenswerter Abend ist das. Zudem ist Moritz Rinke ist ein gesellschaftspolitisch motivierter Romantiker, das scheint gewiss. Endlich mal einer, solche Leute werden gebraucht.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar