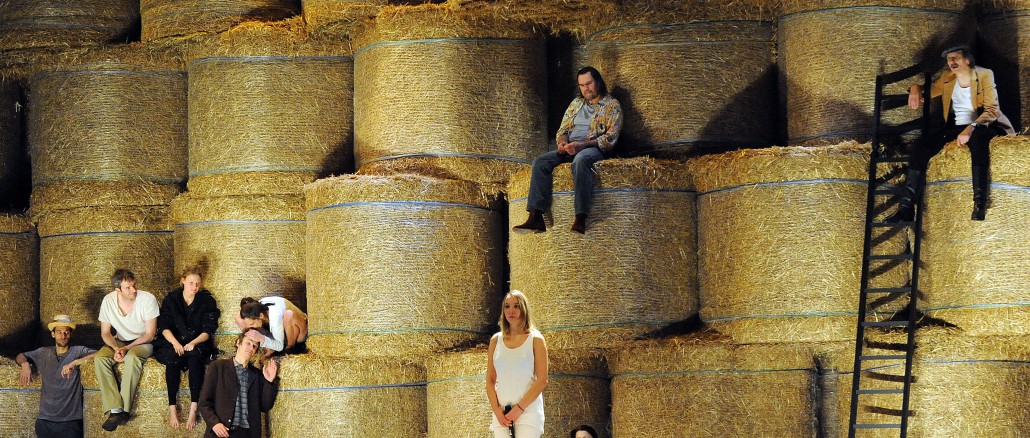

Über die gesamte Portalbreite und ‑höhe verteilen sich die Strohballen, die man sonst im Herbst auf abgeernteten Feldern herumliegen sieht. Dazwischen, davor und teilweise dahinter verteilen sich die Gäste der Sommerfrische. Standbild. Stille. Langeweile.

Polina im geblümten Sommerkleid folgt schlendernd ihrem Gatten und Gutsverwalter Ilja. Einen um den anderen Strohhalm begutachtet er genau, um ihn dann an den richtigen Ballen penibel zurück zu sortieren. Scheinbar inbrünstig betrachtet sie die von ihm in die Höhe gestreckten Halme. Um dann hinter seinem Rücken wieder welche aus den Ballen zu zupfen. Damit Ilja eine Aufgabe hat – und sie ihre Ruhe. Sie hat ihr Herz längst an Dorn verloren, den Arzt, den Lebemann, der resignativ ablehnt, als sie ein neues Leben mit ihm beginnen will. Was nicht heißt, dass er später, wenn ihn etwas aus der Bahn wirft, nicht wie ein kleines Kind den Kopf in ihrem Schoß vergräbt.

In das Wartezimmer des Sommers hinein springt Kostja mitten aus dem Publikum, es katapultiert ihn förmlich aus dem Sitz, und er ruft: »Man müsste doch einfach mal was tun!« Kostja, ein zitternder Pennäler im braunen Anzug, ist der einzige der etwas will an diesem Nachmittag. Sein Stück aufgeführt sehen vor dem Sommerfrische-Publikum, gespielt von der schönen jungen Nina, die er heiß und verzweifelt liebt. Doch – und das merkt man bald – hat man in dieser Familie nichts zu wollen. Das wird einem schleunigst ausgetrieben. Und wer doch noch etwas will, jemanden liebt, der ihm nicht zusteht oder sich für einen anderen einsetzt, der hat das schleunigst zu unterlassen. Der hat sich diese Liebe aus dem Herzen zu reißen mit Stumpf und Stiel.

Gelangweilte sind sie, verzweifelt Sinn-Suchende, unglücklich Liebende, sich im Kreis Drehende, die Figuren Tschechows. Ein Motor in ihrer Mitte, Schauspielerin Arkadina, ein grausames Raubtier. In knappen Jeans-Shorts und weißer Bluse, ihr Gespiele Trigorin mit dem Strohhalm zwischen den Lippen, so ruhen sie Rücken an Rücken.

Nichts kann sie auseinander bringen, so denkt man. Schon gar nicht eine kleine Landpomeranze, die Schauspielerin werden will, Nina heißt und unbeholfen in weißer Herren-Unterwäsche Kostjas Monolog vorträgt, den sie nicht versteht.Auf einem Strohballen steht sie, leicht wackelig mit dem Rücken zum Schauspielhaus-Publikum. Das wiederum hat dadurch die Möglichkeit, die Reaktionen der Sommerfrischler zu betrachten: Von Spannung über Irritation, Unverständnis, Fassungslosigkeit bis hin zur Belustigung spielt das Ensemble sich durch die Beobachtung, dass es ein Vergnügen ist.

Und damit sind wir ganz bei Tschechow: So tragisch diese Szene für Kostja und Nina, so amüsant, so großartig ist sie anzusehen. Regisseurin Alice Buddeberg findet die Komödie in Tschechows »Möwe«, ohne sie zu verflachen. Sie schafft ein Raum-Zeit-Kontinuum, indem sie alle Figuren immer auf der Bühne sein lässt. Und wie sie sich beobachten, alles voneinander wissen und das Leid der anderen ignorieren, ist bitterböse und tragisch. Natürlich gibt es Ausnahmen: Arkadinas Bruder Sorin, der seine Schwester anbrüllt: »So kannst du doch nicht mit jemandem umgehen, der jung ist und etwas will! Der wollte dir eine Freude machen!« Woraufhin sie ihn mit Unverständnis anblickt: »Warum backt er dann keinen Kuchen?«

Die, die mitfühlen, scheitern bei Tschechow. Sorin, der schläft und schläft. Mascha, die trinkt und trinkt. Kostja, der kämpft und liebt. Und schließlich Nina, die Möwe. Wie Buddeberg das mit ihrem grandiosen, spielfreudigen Ensemble umsetzt, ist schön, ist komisch, schmerzt, hat Leichtigkeit, Fantasie. Sie findet Bilder, die umwerfen. Sie hat mit Stefan Paul Goetsch einen Musiker an ihrer Seite, der jeden Ton trifft, den sie auf der Bühne anreißt. Dann gehen die Schauspieler zum Plattenspieler und legen auf. Sie machen Musik, immer dann wenn es weh tut. Das Übrige tut die stark gekürzte Fassung (knapp zwei Stunden), die Luft lässt für das Spiel zwischen den Zeilen, Raum bietet für Zwischenbilder, Tänze, Kämpfe, neue Texte und Stille, die Tschechows Figuren atmen lässt. Alles richtig gemacht.

1 Trackback / Pingback