Nun denn, so beginnt es denn auch. In schönster Jandlscher »schtzngrmm«-Manier, das Ensemble im Orchersterfrack, die Stühle gegeneinander versetzt, ein Standmikrofon ein Jeder. Eine lautmalerische Gefechtszene, die die quälende, beinahe 700-versige Kleistsche Teichoskopie der ersten Bilder erträglich macht. Schon hier ist klar, das sich Roger Vontobel dem oft als unspielbar geschmähten Stück heroisch entgegenwerfen wird. Die Bühne eng, ein Schlauch, parallel zum Bühnenrand, begrenzt (hier noch) von Rampe und rückseitig durch den zusätzlichen Zuschauerrang auf der Bühne. Der dient denn auch für die schnellen Auf- und Abgänge und als Spielort, eine kleine Jessner-Treppe. Flankiert von Musikern, die das Ganze nach Bedarf mit Rockstahlgewittern oder Tonatmosphären bedecken. Schon hier beginnt im Kleinen die Auseinandersetzung mit den Themen des Stücks. Das erste gewonnen Scharmützel der Griechentruppe gipfelt in eitler Rockstarpose (Mikrofonständer! Headbanger!) und üblem Rammsteinsound (»Heil Peleus!«). Geschlechterrollen auf den Punkt gebracht – This is a man’s world … Die Mädchen machen es nicht besser – der Auftritt der Amazonen bietet Girlgrouperie und ganz ähnlichen Mackertinnef, diesmal lautet der »Who’s the Queen? Make Love«. Aber anders als bei anderen Kollegen arbeitet Vontobel nicht mit dem Pop als Ausdrucksersatz, der Soundtrack – so heißt das ja nunmal im Film (Achtung! Genrewechsel!) – sondern nur als Aperçu eines Gestus. Die Rockstarpose ist nur hohl und leer in ihrer Behauptung der Entgrenzung, die findet anderswo statt, im Stück wie in der Inszenierung. Erstaunlich.

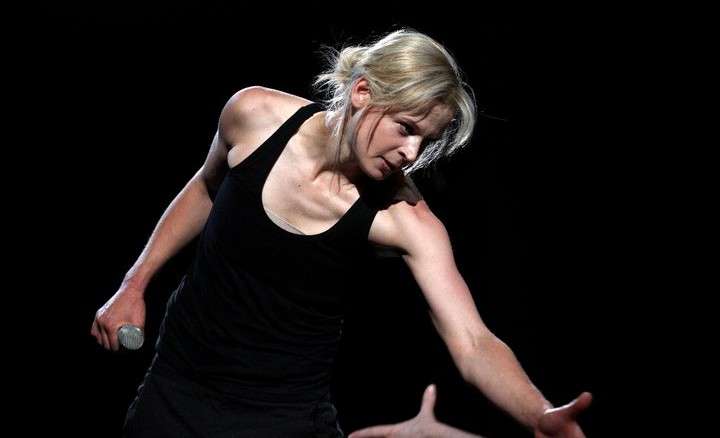

Jana Schulz ist in Hamburg inzwischen eine Art Jungstar und wird auch als Penthesilea euphorisch gefeiert. Sie gilt als sportiv, körperlich und nicht als filigrane Seelenaktrice. Trotzdem mangelt es ihr eigenartigerweise gerade hier, bei allem druckvollen Gestus, an körperlicher Präsenz. Sie ist nie ganz vorhanden, sei es in Gefechts- oder Liebesdingen, die ja im Kleistschen Amazonenreich so dicht beieinander liegen. Und diese bemerkenswerte Schwäche nutzt Vontobel glückreich. In der sicherlich spektakulärsten Szene dieser Aufführung, dem Aufeinandertreffen zwischen Achill und Penthesilea wird nicht – kalkulierte man grob und gemein – hoffnunsvolle Annäherung versprochen. Vielmehr wird die nächste Ebene eingezogen, für das Publikum findet die Szene auf einer Leinwand statt, Achill filmt Penthesilea im Breitbildformat und kommt ihr so näher als jeder andere. Das ist hollywoodesk und eigentlich ganz und gar theaterfern. Und es spielt mit dem Klischee der Liebesszene schlechthin, der im Kleistschen Kosmos immer wiederkehrende Hollerbusch mutiert zum Brett mit aufgenagelten Plastikblumen. Das ist kein Effekt mehr, sondern überschreitet Grenzen der Intimität und Grenzen des Theaters.

Denn die Idee hinter Kleists Stück ist die einer Entgrenzung und vor allem deren Behauptung. Das hat Roger Vontobel ganz offenbar verstanden und einleuchtend umgesetzt. Die Destruktion von Sprache und Illusion setzt bei ihm schon viel früher ein als bei Kleist, der in den letzten Bildern von Penthesilea zu einer einzigartigen Verflüchtigung des Gesagten ansetzt. Aus Versen werden da Halbsätze, aus Worten werden Laute. Keine Ordnung mehr. In dieser Lage ist die gegenseitige Zerfleischung der Liebenden nur folgerichtig, was dabei geschieht, bleibt bei Vontobel verborgen – sieht man vom Häuflein der Auserwählten auf der Drehbühne ab. Die nämlich rotiert mit Achill zur Hinterbühne und läßt das Gros der Zuschauer im Ungewissen. Die letzte Verstörung des Abends spricht Kleist: »Nun ists gut.« Was eigentlich?

Hinterlasse jetzt einen Kommentar