Vergessen wir einmal, wie der Regisseur Dimiter Gotscheff seinen Schauspieler des Jahres, Jens Harzer, förmlich zur Schlachtbank führt, indem er ihn in all seiner Begrenztheit in einem beinahe halbstündigen Schlussmonolog vorführt. Immer wieder muß Harzer hin und her tigern, zwei Meter nach rechts, zwei Meter nach links und dabei sprödeste handkesche Agitprop-Texte aufsagen.

Der typische Harzerton, jenes irgendwo zwischen Gaumen und Nase entstehende Nölen, daß noch in Jette Steckels »Don Carlos« so viel klar machen konnte, zur Brechung des Museumstextes führte und wohl auch ausschlaggebend für den Jahrestitel war, der die ganze Kollegenschar besoffen machte – endlich ein Anti-Schiller zwischen Poesie und Alltag, weg mit den alten Zöpfen undsofort – dieser Ton demaskiert sich hier eindeutig als die immer wiederkehrende Masche eines recht guten, aber eben doch nur durchschnittlich guten Schauspielers.

In der Essenz gelingt es ihm nicht, irgendeine Gestalt aus dem untheatralischen Text zu formen, erst als Handke zur kurzen Conclusio kommt, steigt der Spannungsbogen für wenige Minuten an und reicht noch gerade aus bis zum finalen Black und bis in den rettenden Schlußapplaus hinein. Der Effekt hat gerade noch einmal ausgereicht. Gotscheff hat seinem Star nichts, aber auch gar nichts an die Hand gegeben, um sich aus der prekären Situation zu retten, nichts als den hospitalisierenden Dauergang in seinem nicht vorhandenen Frettchenkäfig.

Vergessen wir genauso, daß dem Regisseur Dimiter Gottscheff nicht das Geringste zu einer szenischen Lösung eines gewaltigen, über 150-seitigen Konvolutes, dessen Textgestalt einen nahezu absatzlosen Sermon darstellt, eingefallen ist. Rampe, Hinterbühne, Tableau, Gang nach vorne, Gang nach hinten, Tableau, Rampe. Aus. Da ist wirklich das reine Nichts, schlösse man die Augen für einige Minuten, gar für eine halbe Stunde, es wäre nichts versäumt in der Szene. Herumstehtheater. Zwischendrin ein wenig Folklore, ein bisschen Bühnenmusik: Drehleier und Akkordeon, Zauber bulgarischer Stimmen, Obertonsound. So ist der Balkan eben, ja? Né. Ein Hörspiel, eine szenische Lesung. Das Theater findet nicht statt.

Vergessen wir auch Katrin Bracks immergleiche Rieselbühnen, ein raschelnder kreisförmiger Dauerregen, diesmal grüner, Papierschnipsel. Ansonsten Koch-Platte bis zur Brandmauer. Aber das ist ja, wie gesagt, hinlänglich bekannt.

Und vergessen wir jenen poesietümelnden handkeschen Schollenschmu, diesen in der Bühnenfassung über vier Stunden währenden, im großen Stile scheiternden Text zum mächtigen und schwierigen Thema »Heimat«.

Doch nicht ganz sollten wir diesen Text vergessen, sieht man ab von der poetologischen Grossmannssucht seines Verfassers, die wenig für ihn einnimmt. Für Handke liegt der Begriff »Heimat« eindeutig an einem Ort, dem Ort des Dichters, in der Welt des Schreibers, der Poeten – in der Sprache. Der Text wird nicht müde, das zu betonen. »Immer noch Sturm« ist ein Erinnerungsstück, eine Identitätsgeschichte, die literarische, seit Jahren immer wiederkehrende Aufarbeitung der handkeschen Familiengeschichte. Seine Identifizierung mit seinen slowenischen Wurzeln, die er bis zur Farcenhaftigkeit immer wieder betont – man denke an seine seltsamen Einlassungen in den 90er Jahren zur Serbien-Politik – diese Aufarbeitung seiner Herkunft nimmt in den letzten Jahren immer wieder gehörigen Raum in seinem Werk ein.

Er, wie könnte ein Erzähler in diesem Buch anders als »Ich« heißen, blickt auf die Geister seiner Ahnen zurück, in üppigen Wortkaskaden preist er das Idyll der Scholle, der Identität, seiner verlorenen Sprache. Es erinnert nicht von ungefähr an die Sehnsucht der Ost-»Vertriebenen«, die Rückbesinnung an Verlorenes und nur in der Erinnerung Bestehendes und gipfelt in eben jener eingangs beschriebenen Schluß-Suada seines »Ichs«, die dem armen Jens Harzer so sehr zum Verhängnis wird.

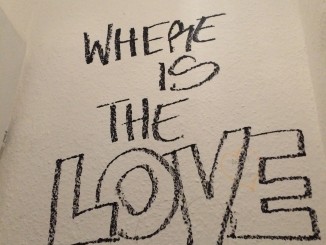

Es ist ein wichtiges Thema, die Suche nach dem »woher« und dem »wohin gehöre ich« ist eine der elementaren Fragestellungen der ich-entdeckenden Neuzeit und vor allem jener Nachkriegsgeneration, die, man mag es kaum sagen, fürwahr eine entwurzelte ist, in Orten und in Wahrnehmungen. Und es ist – so ist man gewohnt hier in Deutschland zu sagen, mit all seinen »Vertriebenen« und »Geflüchteten« – ein schwieriges Thema, weil es einen fortwährend den Atem des Revanchismus im Nacken spüren läßt, auch hier auf der Bühne des Thalia-Theaters. Handkes Heimatplatz, sein slowenisches Jaunfeld ist ein Hortus Conclusus der Vorkriegszeit, eine zerfallene Idee von Identität, die wiedergeboren wird im Geiste einer neuen postfaschistischen Zeit. Wie diese aussah, muß nicht gesagt werden. Die Flucht in die Muttersprache ist auch nur ein Schattenbild, eine Illusion handkescher Identität. Immerhin das zeigt der Abend, wenngleich ungemein versteckt in seinem überaus langen Lesetext.

Auf keinen Fall vergessen dürfen wir wieder einmal Bibiana Beglau, deren unglaubliche Spielwut und Spannung immer wieder eine große Freude zu sehen ist. Auch Tilo Werner macht eine gute Figur. Und Hans Löw. Und Oda Thormeyer, die eine sehr achtbare gefallene Handkemutter gibt. Diese Première aber, siehe oben, … ach, vergessen wir es wirklich, das Thalia-Theater hat noch genug Pfeile im Köcher dieser Spielzeit.

Herr Schumann scheint das ganze Stück Agit-Prop zu nennen, das trifft nur auf Akt IV zu. Woran’s bei dem Stück hapert wird auf der Diskussions und auf der »director’sview« Seiten [sie unten] bei dem Handkedrama.blog erörtert. Dem Stück fehlt etwas da Handke leider das Thema der Assimiliation der eigenen Familie übergeht… also dass die Mutter einen Deutschen Soldaten geheiratet hat! Da geht dem Stueck die Luft, die »tension« aus!

Ansonstens könnte es doch vom Persönlichen ganz typisch generell werden! Aber die ersten drei Akte sind großartig – auch der letzte, der Fünfte. ja Sprache is das Thema, und Handke’s Inbrunst ist von Shakepeareartiger Groesse.

LINK COLLECTION RE: PETER HANDKE’S

IMMER NOCH STURM

http://handke-drama.blogspot.com/2011/08/background-material-for-still-storm.html

main discussion page

http://handke-drama.blogspot.com/2011/08/handke-immmer-noch-sturm-still-storm.html

http://handke-drama.blogspot.com/2011/08/still-storm-introductory-thoughts-on.html

[on language]

http://handke-drama.blogspot.com/2011/08/directors-view-of-forever-storm.html

SAMMLUNG BEIHNAHE ALLER REZENSIONEN/REVIEWS

http://handke–revista-of-reviews.blogspot.com/2011/08/immer-noch-sturm-still-storm-stormy.html

SAMMLUNG VON PHOTOS DER URAUFFUEHRUNG

BEI DEN SALZBURGER FESTSPIELEN.

https://picasaweb.google.com/106505819654688893791/IMMERNOCHSTURMPHOTOSFOREVERSTORM

Das tut er mitnichten, er weist nur auf das Versagen des Textes auf der Bühne hin. Und die Heilsahnung und ‑hoffnung zum Schluss, das unentschiedene Lavieren zwischen poetischem Versprechen und dem heraufziehenden Dunst des Stalinismus ist wohl der allerschwächste Teil des Textes, über dessen Lesegüte man noch streiten muss und kann. Das führte aber in einer Besprechung der Aufführung in diesem Rahmen noch etwas zu weit, das Fazit aber bleibt bestehen: Als Theatertext ist das Ganze gescheitert, als Inszenierung sowieso.