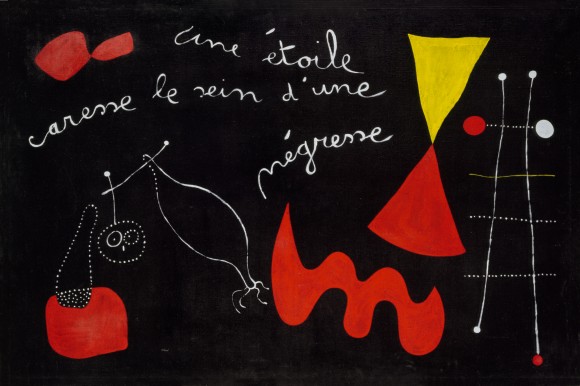

![Joan Miro, Peinture-poème („Une étoile caresse le sein d’une négresse”) (Bild-Gedicht [„Ein Stern liebkost die Brust einer Schwarzen]](https://www.hamburger-feuilleton.de/wp-content/uploads/2015/02/Joan_Miro_Peinture-Poeme___Une_etoile_caresse_le_sein_d_une_negresse____Gemaelde-Gedicht___Ein_Stern_liebkost_die_Brust_einer_Schwarzen____1938_01-1030x438.jpg)

Die Werke von Joan Miró bestechen durch Linien, Kreise, Figuren, Punkte, die in kraftvolle Farben eintauchen und zu schweben scheinen. Das hat einen absoluten Wiedererkennungswert mit bestem Vermarktungseffekt und ist so einem Millionenpublikum auf Tassen, Kalendern, Notizbüchern und nicht zuletzt Postkarten begegnet. Und natürlich in den internationalen Kunstmuseen.

So zeigt das Bucerius Kunst Forum aktuell die Schau Miró. Malerei als Poesie. Ein wahrer Besuchermagnet, griffig gehängt, verständlich beschildert, mit viel Platz für die Besucher-Fantasie.

Der spanische Maler hat sich auf das Thema Dichtkunst eingelassen und beeinflusste die surrealistische Szene deutlich: Er begriff die Wort-Bild-Kombination als reine Inspirationsquelle und gab die Idee weiter – etwa an René Magritte. Das ut pictura poesis des Dichters Horaz (lateinisch »wie ein Bild (sei) das Gedicht«) ist hier Assoziation in Reinform. Das nimmt sich der Besucher dann auch vor, er enträtselt, baut zusammen, schmunzelt beim Kopfkino – allein auch im Hinblick auf die fantasievollen Bildtitel. Wie etwa Une étoile caresse le sein d’une négresse, übersetzt mit Ein Stern liebkost die Brust einer Schwarzen.

Der junge Künstler aus Barcelona, einem kreativen Melting-Pot während des Ersten Weltkriegs, hatte die kubistische Malerei kennengelernt und strebte nach Paris, der damals pulsierenden Metropole für Kunst und Literatur. Denn er hatte neue Tendenzen in französischen und katalanischen Avantgarde-Zeitschriften gesehen. Da wollte er nun mitmischen: Miró hatte zahlreiche Schriftstellerfreunde, und sie inspirierten sich gern gegenseitig. Auch waren viele Literaten auf der Suche nach etwas völlig Neuem, sie wollten sich lösen von dem Althergebrachten, weg vom rationalen Denken, in Richtung Anti-Dichtung gehen. Der Leser sollte seiner Fantasie freien Lauf lassen – wo er nur konnte.

Das dadaistische Prinzip gefiel Miró, und er übersetzte es mit dem Pinsel auf seine Leinwand: Wie schwebend muten die Hieroglyphen, Silbenzeichen, Buchstaben, Striche auf einfarbigen Untergründen an. So gab es für Miró wertvolle, regelmäßige Treffen mit André Masson, Max Jacob, Pierre Reverdy und Tristan Tzara und eine Beteiligung an deren Dada-Aktivitäten. Sie unterhielten sich über Nietzsche, Dostojewski und symbolistische Dichter – das beeindruckte ihn mehr als der Austausch mit anderen Malern. Doch Miró wiederum übte auf seine Kollegenschaft Einfluß aus: Die Surrealisten mit ihrer Idee von Traumbildern waren fasziniert, wie beispielsweise der Maler Max Ernst oder auf der literarischen Seite, André Breton.

Besonders sehenswert sind die Malerbücher Mirós, hochwertige Ausgaben in kleiner Auflage, oft auf handgeschöpftem Papier gedruckt – vom Schuber über den Umschlag bis zu jeder einzelnen Buchseite ein liebevoll-sorgfältiges Gesamtkunstwerk, entstanden in jahrelanger Zusammenarbeit mit dem Autor. So wurde aus Malerei Poesie – fantastisch.

Miró war ein leidenschaftlicher Mensch, der die Einflüsse aus seiner Umwelt aufsog wie ein Schwamm. So hatten ihn die politischen Wirren seiner Zeit ebenso wie die Studentenbewegungen in den Sechzigern sehr bewegt, das setzte er in seine Bildsprache um.

Wie geschaffen für eine fantasievolle Gedankenreise ist diese Ausstellung, nicht nur an einem verregneten Sonntag, um diesen zu erhellen, sondern auch gerade, wenn die Sonne scheint, um das Leuchten noch intensiver genießen zu können. ¡Muchas gracias Miró!

Hinterlasse jetzt einen Kommentar